O barulho contamina a plateia antes mesmo que o espetáculo comece. Corta o fio dos pensamentos, interrompe as conversas. Ruídos dissonantes, incômodos; uma poluição sonora que parece fazer parte do próprio ar que se respira no teatro. É um prenúncio do que virá. “Barulho”, peça escrita por Euler Lopes e dirigida por Nando Gonçalves nos atira, sem preâmbulos, em um mundo devastado, feito dos restos da humanidade; um futuro pós-apocalíptico familiar aos espectadores de “Mad Max”, o quarteto de filmes dirigidos pelo australiano George Miller. Mas, longe das pretensões comuns às obras de ficção-científica, o espetáculo não está interessado em esmiuçar as causas da ruína. “Barulho” pertence à tradição das grandes distopias. Seu interesse é social, é humano, é questionador. Que fina linha ainda nos separa da barbárie do universo de “Barulho”? Ou essa linha já foi ultrapassada?

Nos restos de sociedade que persistem no palco, entre metais e entulhos – e o incessante barulho -, não há mais sol. A estrela se recusa a deixar-se ver por seres que já viviam nas sombras há tempos. Afinal, como diz um personagem, quantos milhões acordam antes mesmo do sol nascer, para se enfiar em um cubículo e de lá sair apenas quando o sol já se pôs? Pois agora, para a humanidade restou a escuridão, que impele os personagens a se moverem como insetos retorcidos e assustados. Mas há os que se beneficiam das sombras. Sempre há. Há os que se utilizam da visão turva e do barulho ininterrupto para tomar o poder e fazer o necessário para mantê-lo: oprimir. E há os inconformados. Sempre há. Há os que não se contentam com as migalhas, com as explicações rasas, com o abaixar da cabeça, com as bocas caladas. Há Helena, personagem-símbolo, falada, discutida, violentada. Aquela que ousa questionar, aquela que precisa ser silenciada. Aquela marcada, sobretudo, por ser mulher.

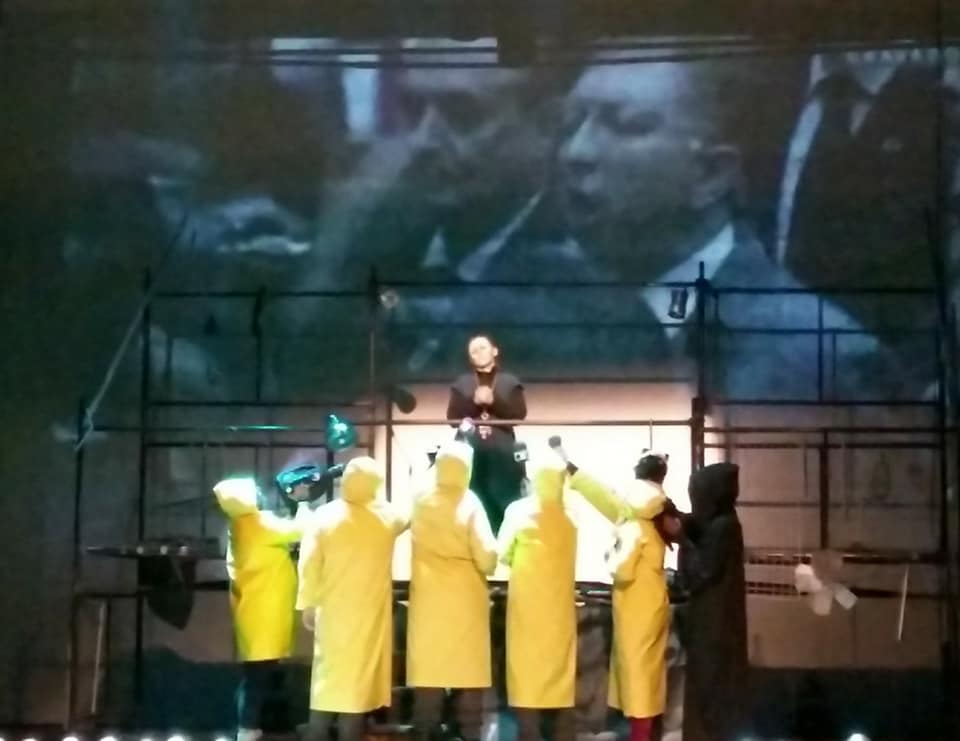

A condição feminina está no cerne do espetáculo, pulsando entre as ferragens retorcidas e cobertas de lixo. Pulsando e incomodando, ameaçando explodir. As mulheres não são donas de seus corpos, não são donas de sua história. São roubadas e transformadas em peças de propaganda. Sua voz é distorcida, sua luta, apropriada. À Helena, a cientista que ousou investigar o sumiço do sol, é preciso dar um sumiço. Aos opressores interessa que a humanidade continue mergulhada nas sombras, que o barulho continue distorcendo os pensamentos. E o barulho se dissemina pela mídia, que transmite impassível o pronunciamento oficial do Responsável pelos Corpos, que nega a Helena o papel de mártir, que transforma a vítima em criminosa. No fundo do palco, enquanto o demagogo fala, o Congresso Nacional é exibido em toda a sua plenitude. Os repórteres se calam diante do líder – mas lhes é permitido explorar a tragédia, brincar na sujeira, anunciar o mais novo produto revolucionário…

Os personagens de “Barulho” gritam, quando não com a voz, com os olhos. Gritam em desespero. Farejadores de Corpos, cujos nomes há muito foram perdidos, relembram o que eram antes: motoristas de ônibus, vendedores ambulantes, gente. Seus nomes já eram ignorados mesmo antes do sol desaparecer. Agora vestem cinza e farejam a morte – mas quando foi diferente? E as mulheres deslizam pelo palco, com o vermelho em brasa das roupas nos lembrando da vida que ainda persiste; deslizam, fogem de mãos que insistem em violentar, em humilhar, em calar. No fundo do palco, manchetes de jornais atiram na plateia a lembrança de assassinatos brutais de mulheres brasileiras. Mulheres, transexuais, travestis. Marielle Franco no centro. Marielle, Helena. Mulheres que insistem em não serem esquecidas, insistem em não se esquecer; insistem em lutar para que o barulho não polua nossos ouvidos.

Pois que o barulho final seja o da explosão que nos assusta, desperta, agita a plateia acomodada em seus confortáveis assentos. “Barulho” não descansa. Não há refúgio, uma vez instalado no teatro. Não haverá refúgio aos que passarem por essa experiência. A peça termina, mas a cabeça segue convulsa e os sentidos aflorados. “Barulho” segue ecoando nos ouvidos, desafiando a ser interrompido.

*Rony Brandini é escritor e psicólogo.